Aspecto do Cais da Rocha do Conde d'Óbidos (Lisboa), local de embarque e desembarque das tropas coloniais.

Estado Novo

Colonização e guerra

Portugal, país pequeno, pobre, periférico e com apenas uma fronteira terrestre, viveu, desde sempre, num equilíbrio instável entre a pressão continental e a procura de uma alternativa marítima, reservando um lugar especial ao projecto colonial, que apenas se vislumbrava no início da expansão quatrocentista. A abertura de “novos mundos ao mundo” e a exploração dos mesmos seria a panaceia para todos os males nacionais.

Após as convulsões da Partilha de África de finais do século XIX, Portugal vê-se reduzido nas suas pretensões a alguns territórios que vieram a constituir o seu império. Ainda assim, e como a propaganda mais tarde realçará, estes espaços totalizam uma área equivalente a todo continente europeu.

A questão colonial esteve na origem do Ultimatum inglês de 1890 e foi uma das razões da entrada de Portugal na guerra de 1914-1918. A Primeira República, embora tenha efectuado algumas reformas administrativas e económicas, nomeadamente uma tímida descentralização, não teve a capacidade político-financeira para a integração das suas colónias na economia metropolitana. Nos anos 1920, as despesas públicas com as colónias rondavam os 5% e as trocas comerciais metrópole-colónias não atingiam 10% do total do comércio externo.

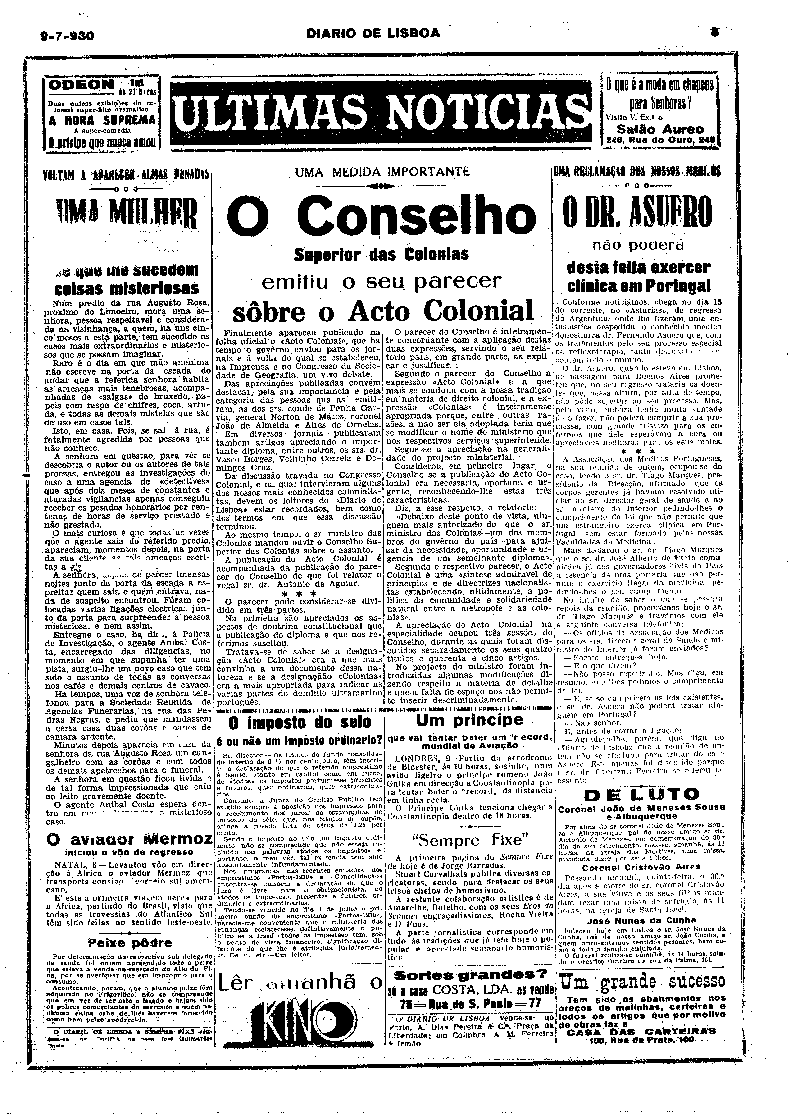

É com o Estado Novo que a “mística colonial” se traduziu efectivamente em termos de relevância económica. Com o Acto Colonial de 1930, mais tarde incorporado na Constituição de 1933, Salazar veio proclamar para o País uma “função histórica e essencial de possuir, civilizar e colonizar domínios ultramarinos”.

O Império Colonial Português aí surgiu definido com base na restrição às concessões a estrangeiros, nacionalização e desenvolvimento da economia colonial, substituição dos altos-comissários por governadores, com grandes restrições ao seu poder de decisão e fim da autonomia financeira, com os orçamentos coloniais dependentes da aprovação directa do ministro das Colónias.

O Acto Colonial consagrou, por outro lado, a diferença estatutária entre colonos e indígenas, assumindo a “missão civilizadora” dos primeiros em relação aos segundos. Apresenta uma concepção racista de uma “nação pluricontinental” que nem a revisão constitucional de 1951 (substituindo “império colonial” e “colónias” por “ultramar português” e “províncias ultramarinas”) nem o fim do estatuto do indigenato em 1961 lograrão mudar na prática.

A entrada de Portugal para a ONU em 1955 marcou, paradoxalmente, o início de um ciclo de isolamento internacional. Significou o fim da tolerância e o princípio da contestação internacional à política colonial do regime. O certo é que, no contexto da guerra fria, o regime assumiu-se como reduto contra a expansão do comunismo em África e aquele duplo carácter ideológico/económico da sua política colonial levou à recusa de sequer discutir o estatuto dos territórios sob administração portuguesa.

No mundo novo que emerge no pós-guerra, Salazar recusou-se a velejar nos “Ventos da História”, cerrando portas a todas as negociações propostas pelos nacionalistas. Quando se iniciaram as hostilidades militares em 1961, a aventura colonial do regime, apesar dos apoios mais ou menos velados de vários países da OTAN e dos países do apartheid, estava condenada ao fracasso.

Amílcar Cabral na região de Boké.

Anticolonialismo

Da autodeterminação à independência

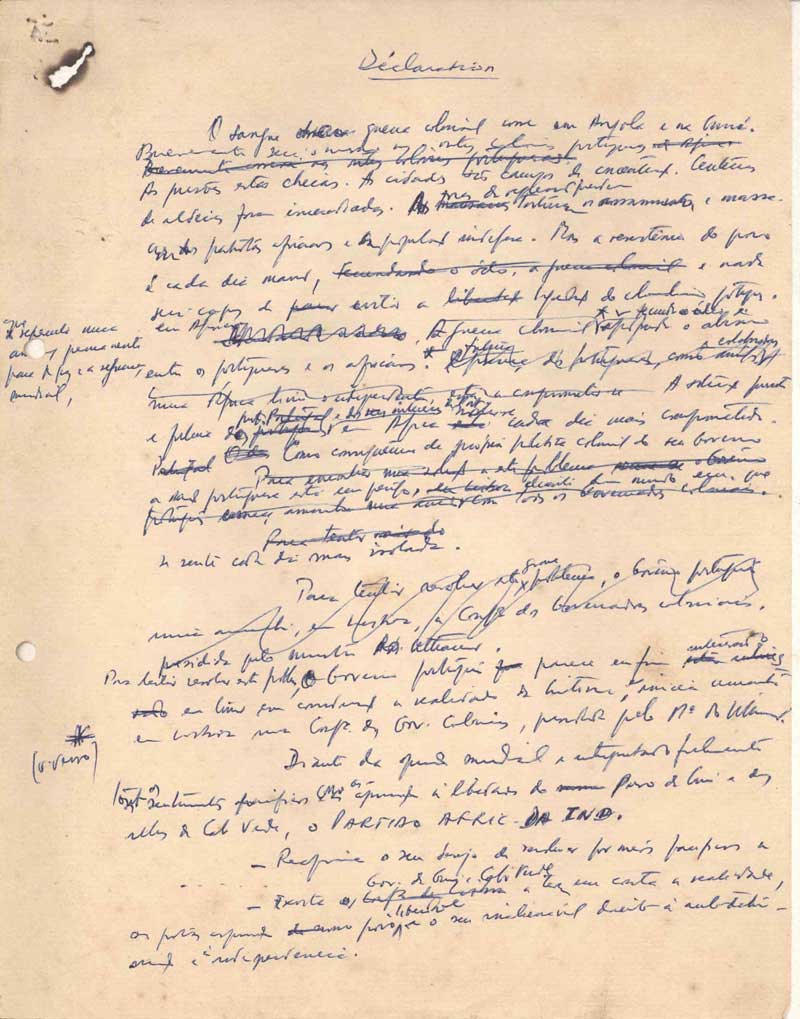

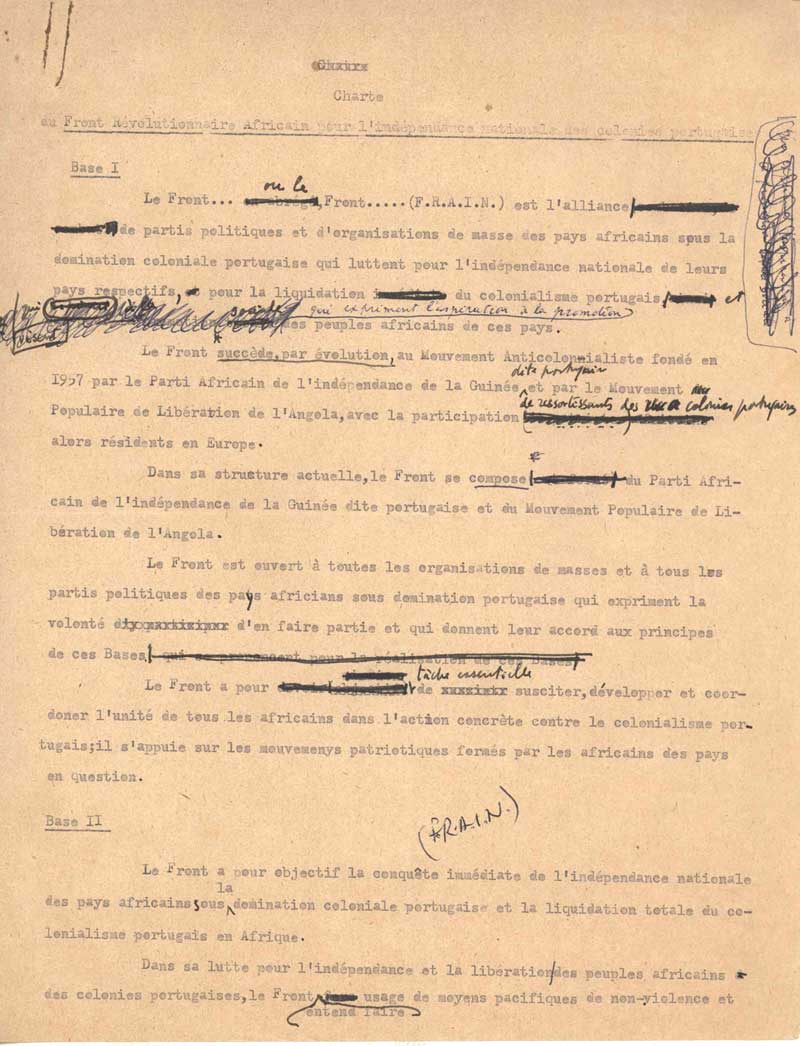

Carta da Frente Revolucionária Africana para a Independência Nacional das Colónias Portuguesas (FRAIN)

De Bartolomé de las Casas a Frantz Fanon, é longo o caminho que vai das primeiras manifestações de desconforto contra a subjugação colonial de outros povos à recusa dos mesmos em continuar a sujeitar-se a regimes de opressão económica, cultural e política sistemáticos.

É talvez apenas com Karl Marx que a crítica ao colonialismo, assente nos pressupostos teóricos do seu autor, ganha consistência para além do mero humanitarismo, secular ou religioso, dos seus primeiros pensadores – Marx vê no sistema colonial um exemplo característico de exploração económica capitalista. Não é pois de espantar que a União Soviética desde cedo tenha apoiado todos os movimentos de emancipação das colónias, e que muitos dos seus líderes se revissem no marxismo, mais ou menos adaptado às suas realidades nacionais.

Seria contudo redutor considerar apenas este factor como impulsionador do nascimento e desenvolvimento de um ideário independentista. Também o panafricanismo de William Du Bois e Marcus Garvey ou a Negritude de homens como Léopold Senghor e a Présence Africaine de Aimé Césaire, como primeiras expressões de um sentimento de identidade negra comum, juntamente com factores mais concretos, como as expectativas goradas no rescaldo da I Guerra Mundial e a criação da Sociedade das Nações ou, necessariamente, as desigualdades e injustiças intrínsecas às sociedades coloniais, terão sido factores decisivos para que, no dealbar da II Guerra Mundial, a tomada de consciência da sua própria exploração, principalmente entre os africanos com acesso a estudos, desencadeasse um processo irreversível que culminaria nas várias e sucessivas independências.

Quando os estudantes das colónias portuguesas se reuniram na Casa dos Estudantes do Império, foi, pois, toda esta tradição de pensamento que veio a formar a sua consciência política. Fundada em finais de 1944 sob a tutela do Ministério da Colónias, esperava-se que contribuísse para o "triunfo do espírito português", ou seja, tratava-se de formar as elites autóctones para servirem de agentes locais do colonialismo, estratégia essencial para garantir a manutenção do império. Cedo, contudo, as expectativas do Estado Novo se revelam goradas: quase todos os elementos da direcção da Casa no ano lectivo 1945-46 assinaram as listas do MUD. A CEI tornou-se um autêntico (e referenciado pelo regime) espaço de socialização anti-salarista e anti-colonialista – dela sairam alguns dos futuros dirigentes e activistas dos movimentos de libertação, como Mário Pinto de Andrade, Marcelino dos Santos, Agostinho Neto ou Amílcar Cabral. PAIGC e MPLA (1956), CLSTP (1960), FRELIMO (1962), para referir apenas os principais, a par de várias tentativas de criar organizações federativas com o intuito de definir estratégias de luta comum e dar maior visibilidade internacional à causa das independências das colónias portuguesas – MAC (1957), FRAIN (1960), CONCP (1960), todos contaram com antigos estudantes que passaram pela CEI.

No campo da oposição metropolitana ao Estado Novo, contudo, nem sempre a questão colonial foi unânime. Só em 1957 é que o PCP, de forma explícita, pediu a independência imediata e completa, embora perante a sublevação do Norte de Angola, em 1961, condenasse «o terrorismo das organizações africanas», juntamente com a restante oposição. Nesse mesmo ano, o Programa para a Democratização da República, redigido por Mário de Azevedo Gomes, Francisco Ramos da Costa, Fernando Piteira Santos, José Ribeiro dos Santos e Mário Soares, e assinado pela grande maioria dos oposicionistas ao regime, manteve a unidade metrópole-ultramar, se bem que «repudiando qualquer manifestação de imperialismo colonialista». Já antes, esta posição ambígua tinha sido manifestada pelas diferentes candidaturas da oposição à presidência da República: Norton de Matos (1949), Quintão Meireles (1951) e Humberto Delgado (1958), assim como fizeram os candidatos Ruy Luís Gomes e Arlindo Vicente.

Programa para a Democratização da República, 1961

O início das lutas de libertação marcou, naturalmente, um ponto de viragem. Mas o início da guerra coincidiu igualmente com um forte investimento no desenvolvimento económico do ultramar e na expansão da colonização branca, verificando-se, por um lado, uma certa contenção no discurso da oposição moderada, e por outro, uma falta de unanimidade em torno do problema. Em 1966, Mário Soares sugeriu a preparação de um referendo sobre a política ultramarina a seguir por Portugal, e que deveria ser precedido por um debate nacional a realizar durante seis meses “para que o País se pronuncie livremente sobre se aceita ou não o princípio da autodeterminação, com todas as consequências”, mas no II Congresso Republicano de Aveiro, realizado em Março de 1969, a oposição falhou o objectivo de união em relação à questão.

Goradas as esperanças de abertura do regime após as eleições legislativas de 1969, as primeiras realizadas após a saída de Salazar do poder e em plena primavera marcelista, radicalizou-se a atitude política da oposição, em particular da juventude, a principal vítima da continuação da guerra, que, ao integrar as fileiras do exército colonial, acabou por disseminar no seio da instituição militar as sementes da contestação à situação, já de si crescentemente descontente com o evoluir da guerra e com a real constatação de que a solução para esta só se encontraria no campo político.

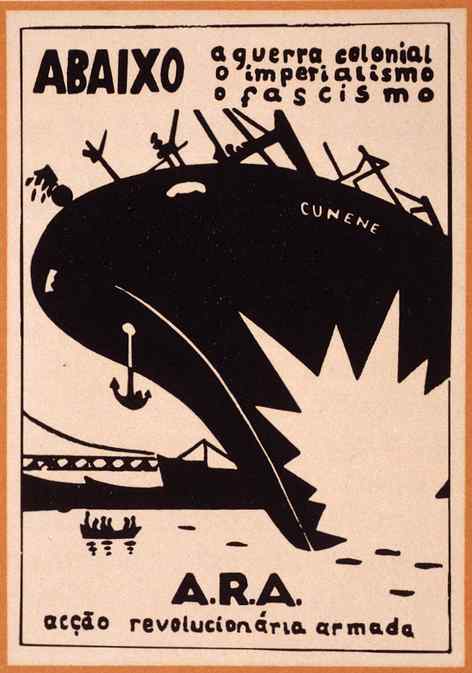

O crescimento dos partidos e correntes radicais, materializada na difusão de posições claramente anticoloniais em diferentes publicações como os “Cadernos de Circunstância”, os “Cadernos Necessários” ou “O Tempo e o Modo” e o surgimento de grupos armados de combate ao regime, caso da Acção Revolucionária Armada (ARA), ligada ao Partido Comunista Português, e das Brigadas Revolucionárias (BR) reflectiram esta evolução de posições. Destacam-se as acções da ARA na Base Aérea de Tancos, em 8 de Março de 1971, e o atentado, em Outubro do mesmo ano, contra as instalações do quartel-general do COMIBERLANT, em Oeiras, bem como a sabotagem da base da NATO de Pinhal de Arneiro em 7 de Novembro de 1971 pelas BR ou a acção contra o navio Niassa, a 9 de Abril de 1974, que se preparava para sair de Lisboa com tropas para a Guiné.

Vinheta da Acção Revolucionária Armada (ARA)

Este longo evoluir das posições das diferentes oposições culminou na defesa da autodeterminação do Ultramar por parte da Ala Liberal, em Julho de 1973 e, dois meses mais tarde, no acordo entre as direcções do PCP e do PS sobre o princípio da independência das colónias e da negociação com os movimentos de libertação.

Cartaz do Partido Revolucionário do Proletariado-Brigadas Revolucionárias

Populares e militares confraternizando no Largo do Carmo, em Lisboa, no dia 25 de Abril de 1974.

25 de Abril

Vertigem

Em Julho de 1973 foi publicada legislação que ameaçou a progressão na carreira dos oficiais do quadro permanente relativamente aos milicianos (os chamados “decretos Rebelo”, numa referência ao então Ministro da Defesa, general Sá Viana Rebelo). Foi inicialmente em torno desta questão corporativa que os oficiais prejudicados se uniram no amplo movimento que ficou conhecido por “Movimento das Forças Armadas” (MFA), embora rapidamente se tivessem concentrado sobre “os mais importantes problemas com que o país se defrontava”, nas palavras do general Costa Gomes. Entre esses problemas, a questão central da guerra em África. Por outro lado, em Fevereiro de 1974, António de Spínola, ex-Governador Militar da Guiné (que em Maio de 1972 mantivera conversações com o então Presidente do Senegal, Léopold Senghor, a propósito da Guiné), recentemente regressado à metrópole, publicou “Portugal e o Futuro”, onde expôs as suas ideias para o moribundo império português – uma federação lusófona de Estados, após um longo processo de transição precedido de referendos relativos às várias opções de constituição dos futuros estados. Foi o princípio do fim.

Spínola não participou na redacção inicial do programa do MFA e levantou reservas ao mesmo, embora este fosse relativamente vago no apoio à autodeterminação e autonomia dos territórios coloniais. Apesar disso, nesta fase inicial, os principais responsáveis do MFA (Comissão Política, que após o 25 de Abril se passou a denominar “Comissão Coordenadora”) estavam dispostos a aceitar a atenuação do programa como “preço” a pagar pelo “prestígio” conferido ao movimento através do apoio de oficiais superiores. Após a revolução, contudo, rapidamente os campos se extremaram: de um lado Spínola, um Presidente da República cada vez mais isolado no programa exposto no “Portugal e o Futuro”, do outro, um cada vez maior consenso, ainda que heterogéneo nos seus constituintes, de defensores do princípio da descolonização total – a rápida e incondicional transferência de soberania para os movimentos de libertação.

Não cabendo aqui explicitar e analisar a evolução dos acontecimentos que, em última instância, levaram à renúncia de Spínola ao cargo de Presidente da República (30 de Setembro de 1974), e crescente agudização da crise de poder em Portugal, manifestada designadamente pela recusa generalizada de embarque de mais tropas para as colónias, constate-se o rápido extremar de posições na sociedade portuguesa, que chegou a estar praticamente à beira de uma guerra civil.

A Revolução dos Cravos: a população aguarda o sucesso dos acontecimentos

Com a demissão de Palma Carlos (primeiro-ministro do I Governo Provisório), a 9 de Julho de 1974, Spínola viu-se forçado a aceitar a promulgação da Lei Constitucional 7/74 de 26 de Julho – Direito das Colónias à Independência, onde, sem mais ambiguidades, se diz que “o reconhecimento do direito à autodeterminação, com todas as suas consequências, inclui a aceitação da independência dos territórios ultramarinos” (Artigo 2.º), abrindo de forma clara o caminho para a celebração de acordos bilaterais com vista à transferência de poderes de Lisboa para os movimentos independentistas.

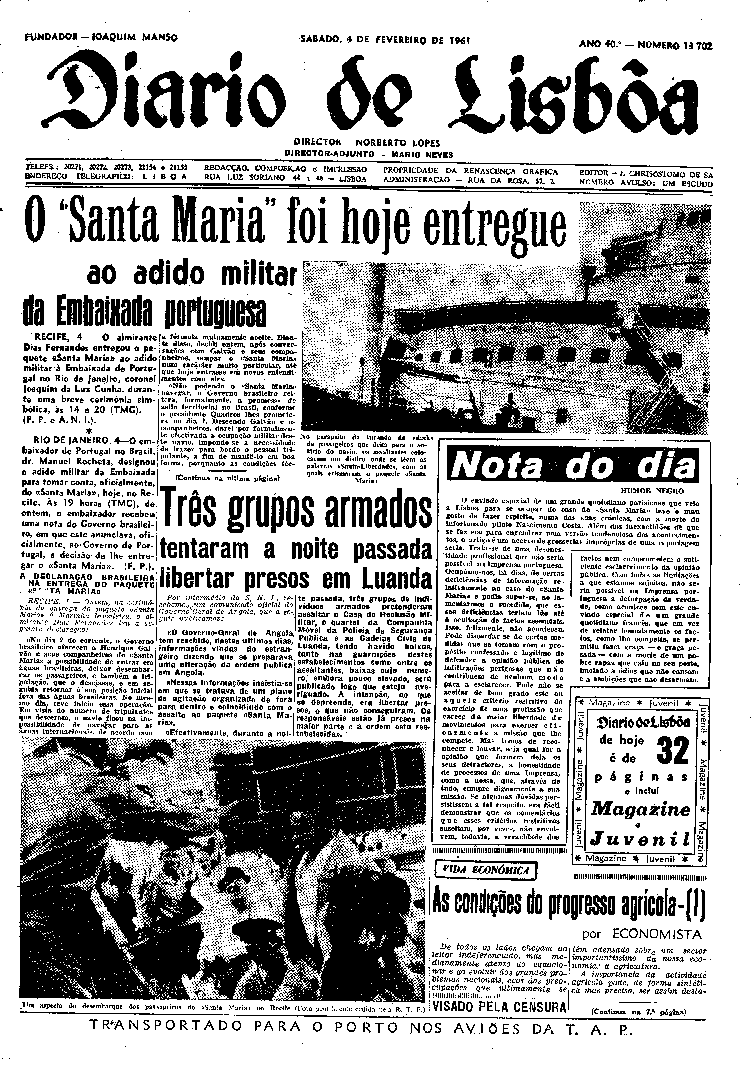

Diário de Lisboa, 27 de Julho de 1974